ビリルビン代謝の流れが複雑でわかりにくいな。

こんな疑問を解決します。

こんにちは、臨床検査技師のユキフルです。

今回は少し複雑なビリルビンの代謝や検査データの考え方について紹介します。

ビリルビンマスターになりましょう。

- ビリルビンとは何か

- ビリルビン代謝の流れ

- 高値・低値で考えられること

- 注意点

ビリルビンとは

ビリルビンは、寿命を終えたヘモグロビンの一部が代謝されてできたものです。

ビリルビンは

- 赤血球のヘモグロビンから生成された間接ビリルビン(非抱合型ビリルビン=I-Bil)

- 間接ビリルビンが肝臓でグルクロン酸抱合を受けた直接ビリルビン(抱合型ビリルビン=D-Bil)

の2種類が存在し、その和を総ビリルビン(T-Bil)と呼びます。

総ビリルビンが1.2mg/dlを超える状態を黄疸と呼び、2~3mg/dlを超えると皮膚や目の結膜が黄色くなるので肉眼でも黄疸だとわかります。

ビリルビン値が高い状態は肝臓疾患以外にも、溶血性貧血や体質の問題もあります。

肝機能の異常以外でも上昇することがあるので注意しましょう。

ビリルビン代謝の流れ

では、ヘモグロビンからビリルビンが誕生し、排泄されるまでの流れを見ていきましょう。

- 寿命を迎えた赤血球は脾臓などにある網内系細胞によって壊される。(赤血球の寿命はおよそ120日)

- 赤血球中にあるヘモグロビンは「ヘム」と「グロビン」に分解される。

- さらに「ヘム」は酵素によって「間接ビリルビン」と「鉄」に分けられる。(間接ビリルビン=非水溶性)

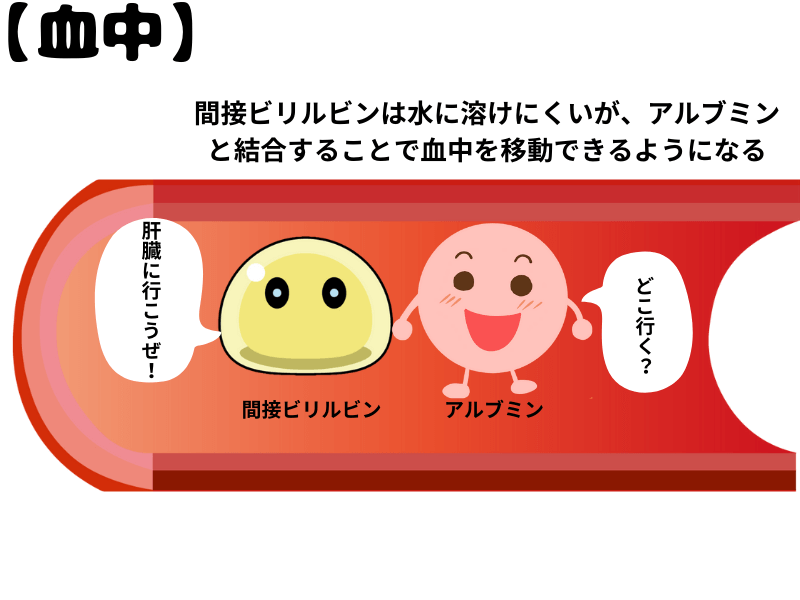

- 間接ビリルビンは水に溶けないためアルブミンと結合して血中を移動する。

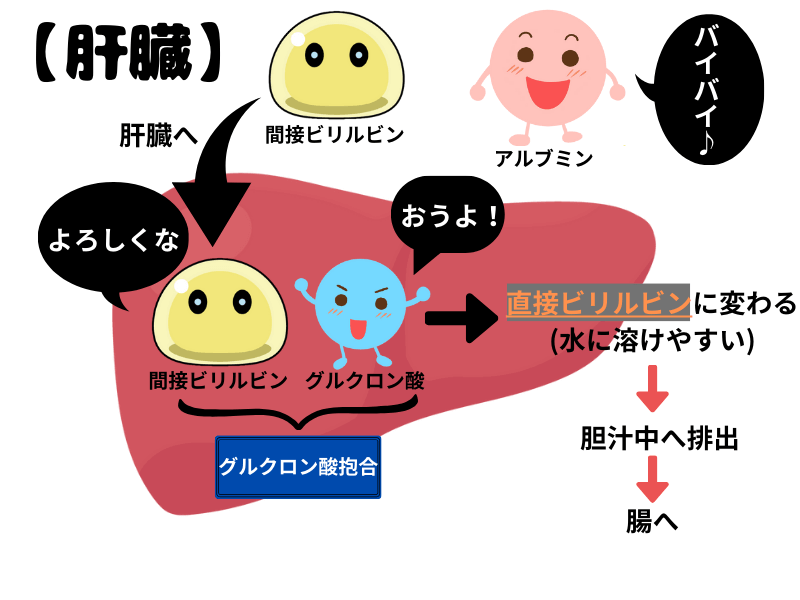

- 肝臓で間接ビリルビンが取り込まれグルクロン酸抱合を受け「直接ビリルビン」になる。(直接ビリルビン=水溶性)

- 直接ビリルビンは胆汁中に排出され、十二指腸、そして腸へと移動する。

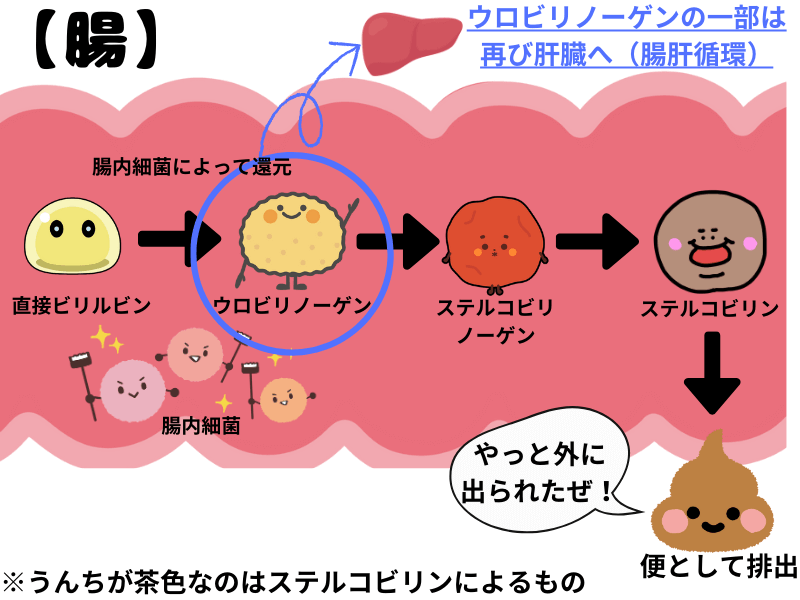

- 腸に辿り着いた直接ビリルビンは腸内細菌によって「ウロビリノーゲン」になる。

- ウロビリノーゲンはさらに、「ステルコビリノーゲン」「ステルコビリン」と変化して便として排泄される。

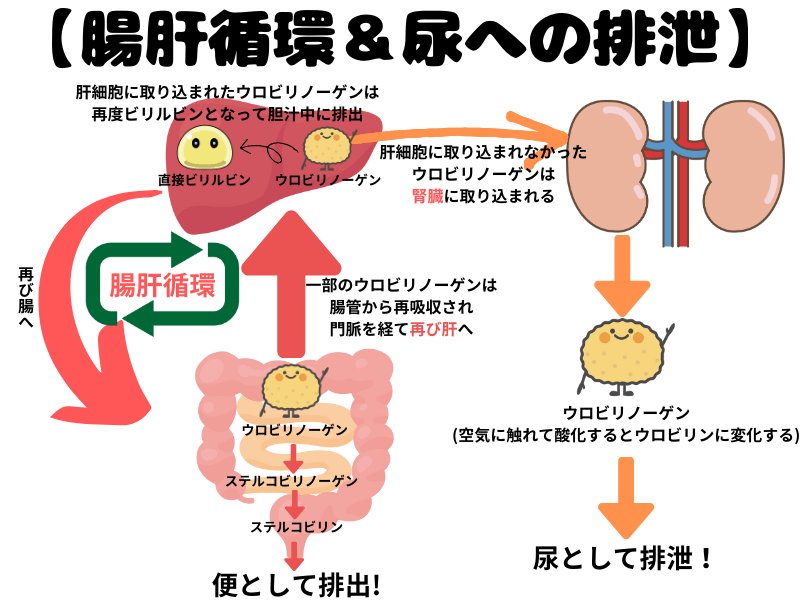

(便が茶色なのはステルコビリンによるもの) - ウロビリノーゲンの一部は腸管から再吸収され、門脈を経て再び肝臓へ移動する。

肝臓に取り込まれたウロビリノーゲンは、再び直接ビリルビンになって胆汁中に排出され腸へと進む。(腸と肝臓とグルグル回るので「腸肝循環」と言われている)

肝臓に取り込まれなかったウロビリノーゲンは、腎臓へ進み尿として排泄される。

※「間接ビリルビンは非水溶性」「直接ビリルビンは水溶性」というのは異常を推定するのに重要なので覚えておきましょう。

ビリルビンはこのような流れで便や尿として排泄されます。

でも複雑で少しわかりにくいですよね。

なのでイラストを作ってみました。

ビリルビンの基準値

| 項目 | 基準値 |

|---|---|

| 総ビリルビン(T-Bil) | 0.3~1.2mg/dl |

| 間接ビリルビン(I-Bil) | 0.2~1.0mg/dl |

| 直接ビリルビン(D-Bil) | 0.4mg/dl以下 |

黄疸になる原因

黄疸とは、ビリルビンが増えて皮膚や組織が黄色くなる状態です。

前述しましたが、ビリルビンは以下のように流れていきます。

- 赤血球が壊されて間接ビリルビンが生成される

- 間接ビリルビンが肝臓に取り込まれてグルクロン酸抱合を受けて直接ビリルビンになる

- 直接ビリルビンは胆汁中に排出され、胆管を通り、十二指腸を経て腸へ進む

ビリルビンが上昇するのはこの流れのどこかで障害が起こった時で、原因部位は大きく

- 肝臓に入る前(肝前性黄疸)

- 肝臓自体(肝性黄疸)

- 肝臓を出た後(肝後性黄疸)

に分けられます。

ではそれぞれ見ていきましょう。

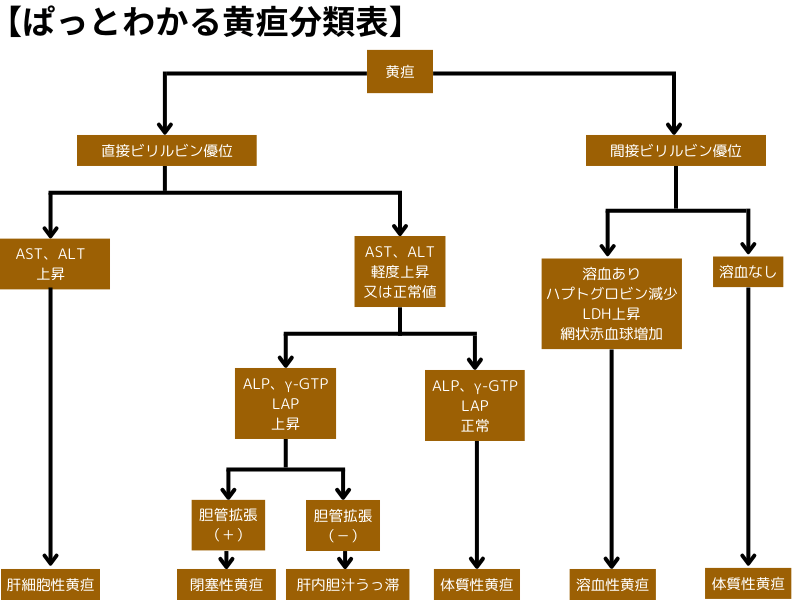

肝前性黄疸の代表的なものは「溶血性黄疸」です。

溶血性黄疸は、溶血により大量の間接ビリルビンが生成され、それを肝細胞が処理しきれず、血中の間接ビリルビンが上昇する黄疸です。

ビリルビンが増加するのでそれに伴って尿ウロビリノーゲンも増えます。

間接ビリルビンは非水溶性のため尿中には排泄されません。したがって、溶血性黄疸の時は尿ビリルビンは陰性です。

溶血が起きているので、ハプトグロビンの低下、LDH上昇、網状赤血球の増加がみられます。

- 間接ビリルビン上昇

- 尿ウロビリノーゲン上昇

- 尿ビリルビン陰性

自己免疫性溶血性貧血、発作性夜間ヘモグロビン尿症、ABO不適合輸血、遺伝性球状赤血球症など

肝性黄疸は、肝細胞性黄疸、肝内胆汁うっ滞黄疸に分類されます。

肝細胞性黄疸は、肝臓の障害や破壊によって処理能力が低下し、直接ビリルビンを胆汁中に上手に排出できなくなるために直接ビリルビンが血液中に漏れ出る状態です。

肝内胆汁うっ滞黄疸は、胆管の炎症などで直接ビリルビンの胆汁への排出が上手にできなくなるために直接ビリルビンが血液中に漏れ出る状態です。

肝臓でグルクロン酸抱合を受けたビリルビンなので直接ビリルビンが上昇し、それに伴って尿ウロビリノーゲンも上昇します。

直接ビリルビンは水溶性なので尿中に排泄されます。したがって肝性黄疸の場合は尿ビリルビンは陽性になります。

- 直接ビリルビン上昇

- 尿ビリルビン上昇

- 尿ウロビリノーゲン上昇

急性肝炎、ウイルス性肝炎、肝硬変、自己免疫性肝炎、劇症肝炎など

肝性黄疸の中には、先天的な要因でビリルビンが上昇する「体質性黄疸」もあります。

体質性黄疸:先天的な要因でビリルビンが排出できなくなる病態。間接ビリルビンが高くなるタイプと直接ビリルビンが高くなるタイプに分けられる。

- 間接ビリルビン優位:ジルベール(ギルバート)症候群、クリグラーナジャー症候群

- 直接ビリルビン優位:デュビン・ジョンソン症候群、ローター症候群

ビリルビン値のみが高い時は体質性黄疸を考える。

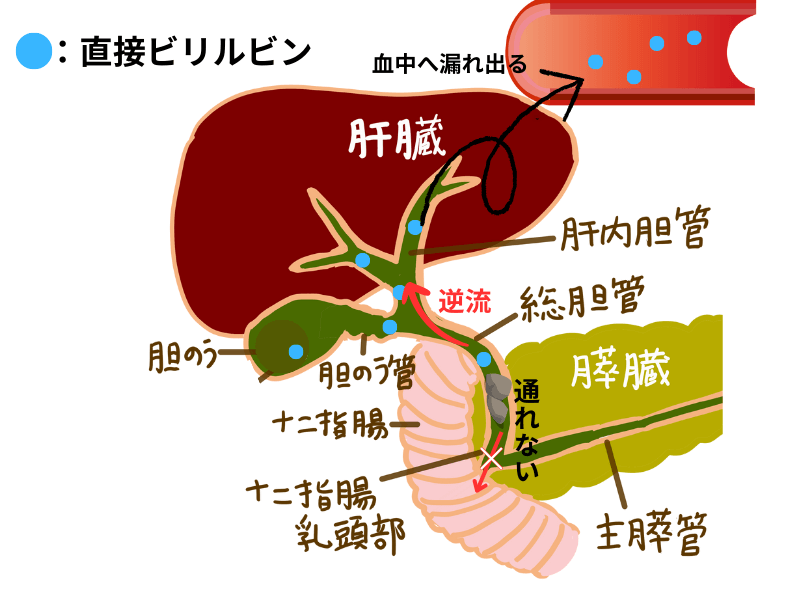

肝後性黄疸は、腫瘍や結石などで総胆管の詰まることで直接ビリルビンが増えます。閉塞性黄疸と言います。

本来、直接ビリルビンは胆汁中に排出され十二指腸へ流れますが、総胆管が結石や腫瘍などで塞がれると行き場を失った直接ビリルビンは血中に逆流してしまいます。

さらに、ビリルビンが腸へと流れないため、便の色が白っぽくなり、尿ウロビリノーゲンは陰性になります。

- 直接ビリルビン上昇

- 尿ビリルビン上昇

- 尿ウロビリノーゲン陰性←重要な指標

- 灰白色便

総胆管結石、総胆管の炎症や腫瘍、膵頭部癌など

| 黄疸の種類 | 原因 | 検査値 |

|---|---|---|

| 肝前性 | 溶血性黄疸 | 間接ビリルビン↑ 直接ビリルビン→ 尿ウロビリノーゲン↑ 尿ビリルビン→ ハプトグロビン↓ LDH↑ 網状赤血球増加 |

| 肝性 | 肝細胞性黄疸 肝内胆汁うっ滞黄疸 | 間接ビリルビン→ 直接ビリルビン↑ 尿ウロビリノーゲン↑ 尿ビリルビン↑ 悪化すると間接ビリルビン↑ |

| 肝後性 | 閉塞性黄疸 | 間接ビリルビン→ 直接ビリルビン↑ 尿ビリルビン上昇↑ 尿ウロビリノーゲン(-) 灰白色便 |

注意点

- ビリルビンは光により分解されるので、検体を放置すると低下していく。そのため、検体は速やかに測定する。

- 激しい運動で数値が上昇するので、検査の前日は激しい運動を控える。

- 眼は白いままなのに手のひらが黄色くなる場合は、みかんなどの柑橘類の食べ過ぎによる「柑皮症」を考える。黄疸とは異なり異常ではない。(黄疸は眼も黄色くなる)

- 24時間絶食すると約1.5~2倍上昇する。

- 蛋白同化ステロイド、経口避妊薬、エストロゲンなどで上昇する。

- 副腎皮質ステロイド、フェノバルビタールなどで低下する。

コメント