ALPが基準値より高いみたい。これから考えられることってなんだっけ?

こんな疑問を解決します。

こんにちは、ユキフルです。

今回は血液検査のALPについて見ていきましょう。

この記事でわかること

- ALPとはどういった検査項目なのか

- 基準値

- 高値・低値で考えられること

目次

ALPとは?

ALP(アルカリフォスファターゼ)は必須アミノ酸であるロイシンの分解酵素です。

肝臓、胆管系、骨、甲状腺、胎盤、小腸、腎などに分布し、構造の異なる6つのアイソザイムに分けられます。

- ALP1(高分子ALP):胆汁の閉塞によって肝細胞間隙から血中へと逆流した場合にみられる

- ALP2(肝性ALP):胆汁の流入障害や胆道内圧の亢進によってみられる

- ALP3(骨性ALP):骨が新しく作られる場合にみられる

- ALP4(胎盤性ALP):胎盤の合胞栄養細胞に存在するALPが血中へ移行するために生じる

- ALP5(小腸性ALP):小腸粘膜由来。肝硬変になった場合、処理能力の低下によってみられる

- ALP6(免疫グロブリン結合性ALP):免疫グロブリンと結合したマクロALP

| アイソザイム | 起源 | 臨床的意義 |

|---|---|---|

| ALP1 | 肝 | 閉塞性黄疸、限局性肝障害 |

| ALP2 | 肝 | 肝、胆道系疾患 |

| ALP3 | 骨 | 骨生成性疾患 |

| ALP4 | 胎盤 | 妊娠末期 |

| ALP5 | 小腸 | 血液型O型、B型、肝硬変 |

| ALP6 | 骨、肝 | 潰瘍性大腸炎の極期 |

ALPのポイント

- アイソザイムは正常成人血清ではALP2、ALP3の2種類が存在する。ただし、血液型がO型またはB型の人で食後採血した血清ではALP5が微量出現することがある

- 小児では骨の成長のためALPが増える

→1歳から思春期前期:成人の3~4倍

→思春期のピーク(小学高学年~中学):4~6倍 - うっ血肝では、AST,ALTは低値で、総ビリルビン、ALPが高値を示す

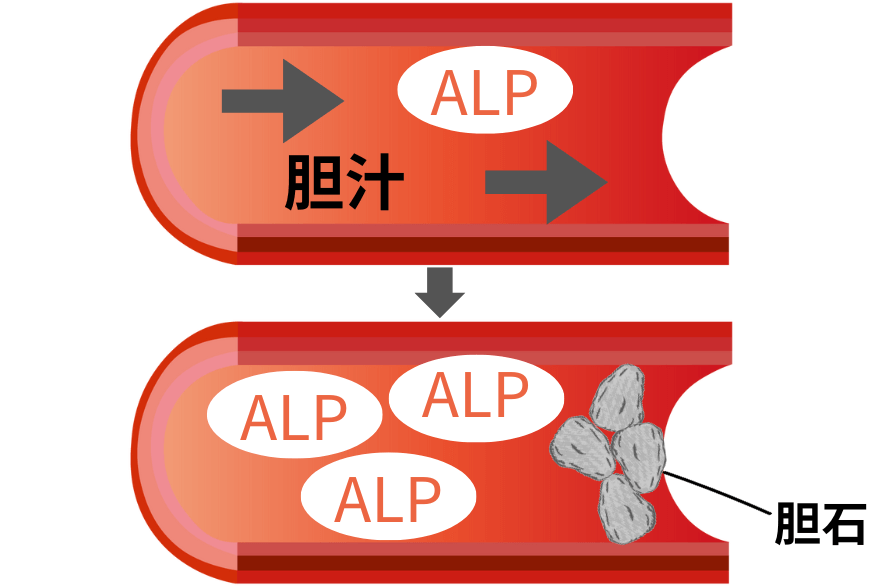

- 胆汁うっ血の場合は、ALP1が増加

ALPは胆汁と共に排泄させるが、肝臓や胆道の病気で胆汁が排泄させなくなると血中に溢れでる。

ALPの基準値

| 項目 | 基準値(IFCC法) |

|---|---|

| ALP | 38~113U/ℓ |

| ALP1 | 0~5.3% |

| ALP2 | 36.6~69.2% |

| ALP3 | 25.2~54.2% |

| ALP4 | 0% |

| ALP5 | 0~18.1% |

| ALP6 | 0% |

高値・低値で考えられること

ALP高値

アルコール性肝炎、ウイルス性肝炎、くる病、肝硬変、肝細胞癌、原発性胆汁性肝硬変、甲状腺機能亢進症、硬化性胆管炎、骨疾患、骨軟化症、総胆管結石、胆管癌、胆道系疾患、副甲状腺機能亢進症、閉塞性疾患、慢性腎不全、薬剤性肝障害、膵頭部癌

ALP低値

先天性低フォスファターゼ血症

<他検査との関わり>

| 肝障害、胆汁流出障害 | 胆道系酵素であるγ-GTP、LAPなどが共に上昇(解離することも) |

|---|---|

| アルコール性肝障害 | γ-GTPが特異的に上昇 |

| 骨疾患 | γ-GTP、LAPは異常なし |

| うっ血肝 | 総ビリルビン、ALPが高値を示すが、AST、ALTは低値 |

注意点

- 薬による影響。抗生物質、解熱鎮痛薬、精神・神経科薬などを飲むと上昇する傾向がある

- 血液型がO型またはB型の人で食後採血した場合ではALP5が微量認められることがある

- バセドウ病でも高くなるので、バセドウ病症状があれば甲状腺機能を確認する

捕捉

バセドウ病でALPが上がる理由

バセドウ病は甲状腺機能亢進症の代表的な病気。

甲状腺機能が亢進すると、骨形成と骨を壊す作用が促進される。どちらかというと、骨を壊す方が強いので骨が脆くなる。

そのため、甲状腺機能亢進症では骨由来のALP3が高値を示す。(カルシウムも溶け出すので血中カルシウムも高値を示す)

コメント