アルブミンが低い時は何を考えるんだっけ?栄養状態が悪いってこと?それだけでいいのかな~。

こんな疑問を解決します。

臨床検査技師のユキフルです。

今回はアルブミンについて紹介します。

- アルブミンとはどんな検査項目か

- 基準値

- 高値・低値でわかること

アルブミンとは

アルブミンは主に肝臓で作られているタンパク質で、総タンパク(TP)の約60%を占めており最も多いタンパク質です。

患者さんの状態を総合的に見る時や、栄養状態の指標などに有用です。

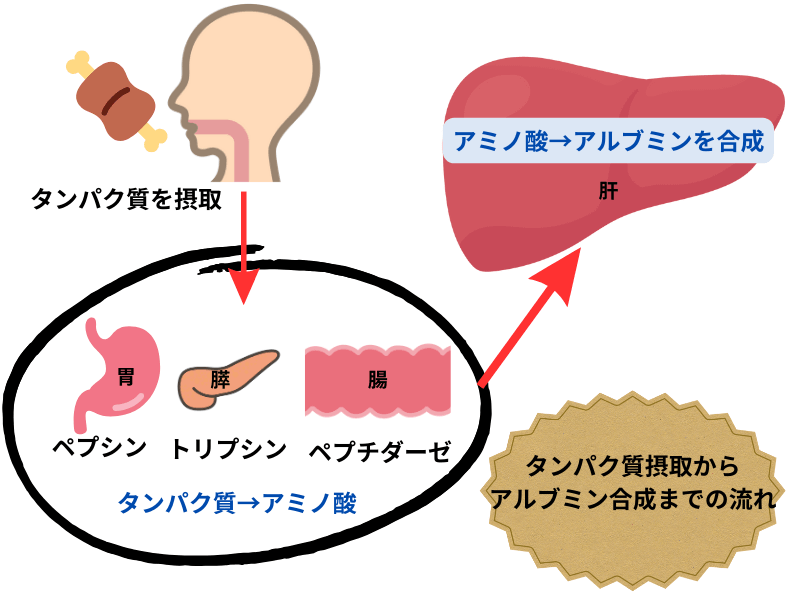

- 食事によりタンパク質を摂取

- 胃液中の「ペプシン」膵液中の「トリプシン」小腸の「ペプチダーゼ」などの酵素の働きでタンパク質がアミノ酸に分解される

- アミノ酸は小腸から吸収され、門脈を通って肝臓に運ばれる

- 肝臓でアミノ酸を材料にアルブミンが合成される

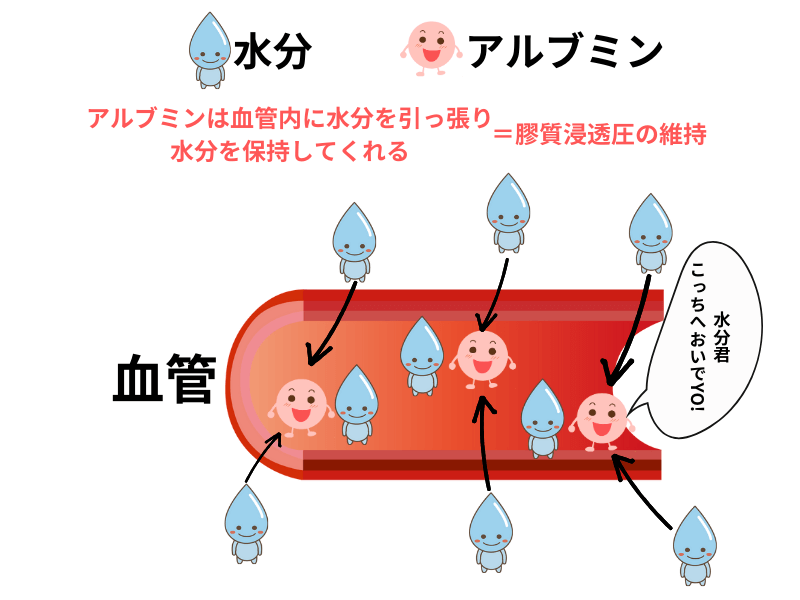

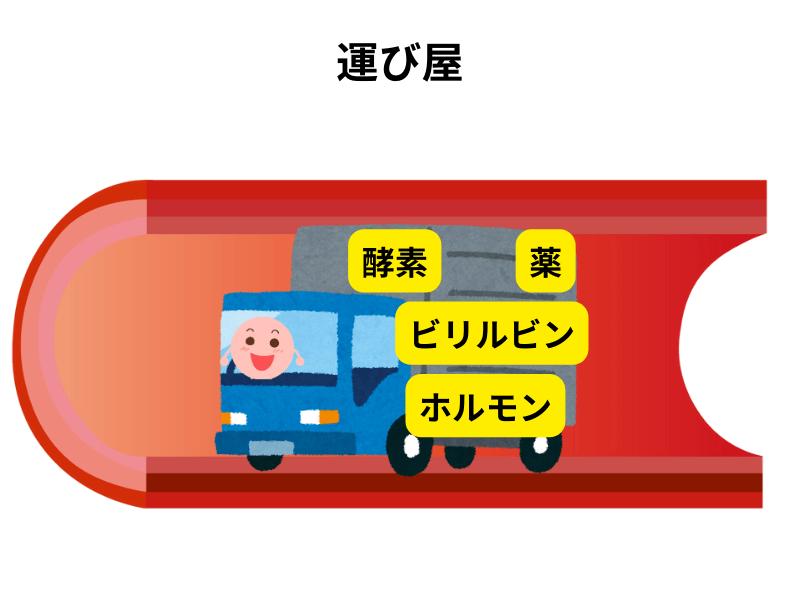

アルブミンの働きは、血液中に水をとどめて血管内の膠質浸透圧を維持すること、そして血管内の物質の運搬です。

身体に重要な働きなので、アルブミンが低下すると様々な悪影響が出ます。

- 血液中に水をとどめて血管内の膠質浸透圧を維持する

- 血管内の物質の運搬(薬剤、ホルモン、ビリルビンなど)

※アルブミン1gあたり約20ml水を保持できる。

その他の大切なポイントを簡単に以下にまとめました。

- アルブミンは全身状態の把握に優れている。

低下→患者の状態が悪化している

上昇→回復傾向にある - アルブミンの低下で浮腫を招く。アルブミン2mg/dl以下で浮腫が著明になる。

- 3週間の栄養状態を反映する。(アルブミンは半減期が21日間のため)

- 肝機能障害によるアルブミンの低下なのか、栄養障害によるアルブミンの低下なのか、判断を迷う場合はPT(プロトロンビン時間)を測定する。

肝機能が悪くなると凝固因子も低下するためPTを測定すれば栄養障害によるアルブミン低下と鑑別できる。

PT延長→肝機能の悪化

PT正常→低栄養

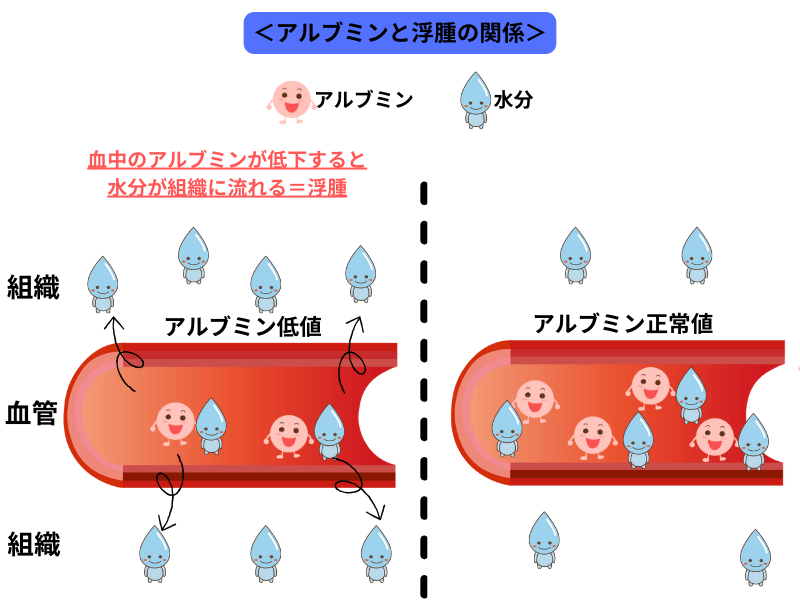

アルブミンと浮腫

アルブミンと浮腫(むくみ)の関係について紹介します。

アルブミンは1gあたり約20ml水分を保持でき、水分を保持する働きによって血管内に水分をとどめてくれています。

しかし、血中のアルブミンが低下すると、血管内で保持できる水分量が減ってしまいます。

その結果、水分は組織へと流れ浮腫をきたすのです。(低アルブミンで腹水をきたすのも同じ理由)

反対に、浮腫や腹水を見たらアルブミンが低下していないかを確認します。

アルブミンの基準値

| 項目 | 基準値 |

|---|---|

| アルブミン | 3.8~5.2g/dl |

| A/G比(アルブミン・グロブリン比) | 1.6~2.4 |

高値・低値で考えること

アルブミン高値

アルブミンが高値の場合は脱水を疑います。

脱水によってアルブミンが上がる理由は、血管内の水分が減ることで濃縮されるからです。

ナトリウム(Na)、BUN(尿素窒素)、赤血球数

アルブミン低値

アルブミンが低値になる原因は

- 食事の摂取不足

- タンパク質の合成能力低下

- タンパク質の体外喪失

- タンパク質の異化亢進

が考えられます。

それぞれ見ていきましょう。

①食事の摂取不足

食事でタンパク質摂取→酵素でタンパク質をアミノ酸に分解→肝臓でアミノ酸をアルブミンに合成

上記の過程でアルブミンが作られるので、食事量が減ればアルブミンの元となるタンパク質の摂取量も減るのでアルブミンは低くなります。

食事量が減ると赤血球の材料になる「鉄」や「ビタミンB12」「葉酸」も不足するので貧血を伴う可能性があります。

| 鉄不足 | 鉄欠乏性貧血 | MCV低下 血清鉄低下 フェリチン低下 TIBC増加 |

|---|---|---|

| ビタミンB12不足 葉酸不足 | 巨赤芽球性貧血 | MCV上昇 |

②タンパク質の合成能力低下

食事でタンパク質摂取→酵素でタンパク質をアミノ酸に分解→肝臓でアミノ酸をアルブミンに合成

肝臓でアミノ酸をアルブミンに合成しています。

ですので、肝機能が低下するとアルブミンの合成能力が低下しアルブミン値は低くなります。

また、肝機能が低下するとコリンエステラーゼやコレステロールも低下します。コリンエステラーゼやコレステロールもアルブミン同様に肝臓で合成されているからです。

他にも、肝機能障害が起こるとPT延長、AST、ALTの上昇も伴う可能性が高いので確認しましょう。

ぴょん太

ぴょん太栄養不足によるアルブミン低下ではPTの延長やALTの上昇は見られないから鑑別に使えるね。

肝硬変、肝臓がん、慢性肝炎、劇症肝炎など

③タンパク質の体外喪失

腎疾患や消化器疾患によるアルブミンの低下も考えます。

腎疾患でアルブミンが低下する理由は、腎の濾過能力が低下することでアルブミンが尿中に漏れ出てしまうからです。

尿中にアルブミンが出るので尿蛋白陽性を示すほか、BUN、クレアチニンの上昇がみられます。

他には、ネフローゼ症候群です。

ネフローゼ症候群は様々な原因によって尿中に大量のタンパク質が排出されることにより、血中のタンパク質(アルブミン)が低下する病気です。

- 尿タンパク3.5g/日

- 血清アルブミン3.0g/dl以下

- TC(総コレステロール)上昇

- 浮腫(+)

次に、消化器疾患でのアルブミンの体外喪失です。

蛋白質喪失性胃腸症という疾患では、血中のタンパク質が消化管内腔へと失われてしまいます。

タンパク質の中でも特に分子量の小さいアルブミンが喪失します。

蛋白質喪失性胃腸症の診断は「α1アンチトリプシンクリアランス」という検査をします。便中にタンパク質が喪失したことを確認する検査です。

腎不全、ネフローゼ症候群、蛋白質喪失性胃腸症など

④タンパク質の異化亢進

最後は、タンパク質消費(分解)によるアルブミンの低下です。

タンパク質などを分解しエネルギーを生み出すことを異化と言います。タンパク質の異化亢進が起こる時は、身体のどこかで炎症がおきている時です。

例えば、外傷、熱傷、敗血症などです。

炎症があるかないかは炎症マーカーであるCRPを測定すれば判断でき、CRPの値が高ければ異化亢進によってアルブミンは低下しています。

外傷、熱傷、敗血症、炎症性疾患、悪性腫瘍、手術など

ユキフル

ユキフルアルブミンが低下する原因は、栄養状態が悪いだけじゃなく、他にもいろいろ原因があるので注意しよう!

コメント